來源: 黃先生斜杠青年百家號

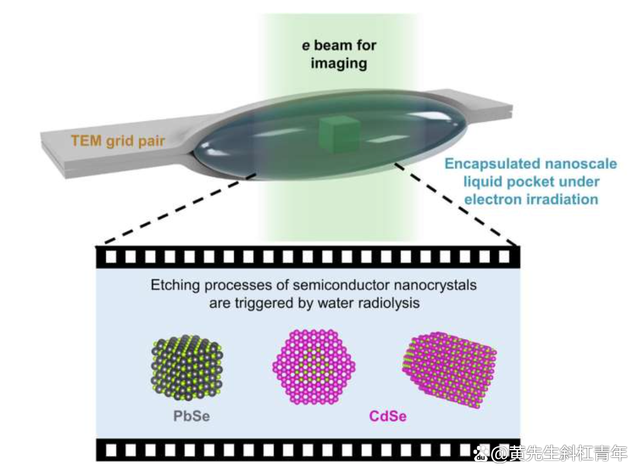

LCTEM實驗的插圖。橫截面視圖顯示,一個包含半導體納米晶體的薄水層夾在一對TEM網格的兩層超薄碳薄膜之間。穿過水和碳層的電子束導致水放射性溶解反應,然后觸發蝕刻軌跡,用LCTEM成像。

不同尺寸和形狀的半導體納米晶體可以控制材料的光學和電氣特性。液細胞透射電子顯微鏡(LCTEM)是一種新出現的方法,用于觀察納米化學轉化,并為具有預期結構特征的納米結構的精確合成提供信息。研究人員正在研究半導體納米晶體的反應,該方法旨在研究過程中通過液體放射性溶解產生的高反應環境。

在現在發表在《科學進步》上的一份新報告中,Cheng Yan和加州大學伯克利分校化學和材料科學研究團隊以及德國萊布尼茨表面工程研究所利用放射解過程取代了原型半導體納米材料的單粒子蝕刻軌跡。工作中使用的硒化鉛納米管代表了一種各向同性結構,以保留立方形狀,以便通過逐層機構進行蝕刻。各向異性箭頭形硒化鎘納米棒與鎘或硒原子保持JI性面。透射液細胞電子顯微鏡的軌跡揭示了液體環境中特定方面的反應性如何控制半導體的納米形狀轉換。

優化液細胞透射電子顯微鏡(LCTEM)

半導體納米晶體具有廣泛可調諧的光學和電氣特性,這些特性取決于其大小和形狀,用于各種應用。材料科學家描述了特定散裝晶體面對生長和蝕刻反應的反應性,以發展自上而下的散裝半導體加工中很武斷的模式。納米晶體的多個方面及其反應機制使它們具有直接研究的吸引力。膠體納米晶體的熱力學會影響定義它們的有機-無機界面。液態電池透射電子顯微鏡提供了觀察納米尺度動力學所需的時空分辨率,例如自組裝過程。因此,該團隊將一個裝有納米晶體的水袋夾在兩個透射電子顯微鏡網格的超薄碳層之間,并使用三(羥基甲基)鹽酸氨基甲烷(tris·HCl),一種有機分子來調節敏感半導體納米晶體的蝕刻。

關于LCTEM和納米晶體的現有研究**于貴金屬,因為它們在放射性溶解過程中無法調節化學環境,導致活性材料降解。研究表明,有可能為LCTEM設計新的環境,以觀察活性納米晶體的單粒子蝕刻軌跡。在實驗中,tris·HCl添加劑調節蝕刻過程的電化學勢,該團隊使用動力學建模來估計液細胞中胺自由基物種的濃度和電化學勢。

概念驗證

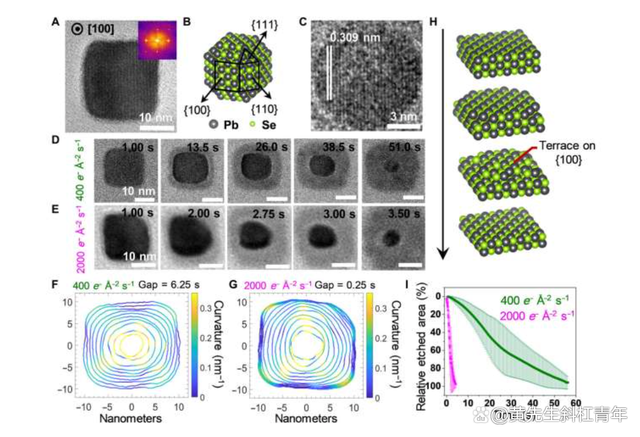

作為概念證明,科學家獲得了真空中硒化鉛納米立方體的代表性透射電子顯微鏡圖像,并在逐層蝕刻硒化鉛納米晶體過程中收集了時間序列圖像。LCTEM成像結果表明,作為蝕刻反應的產物,硒化鉛納米晶體周圍形成了圖像對比度較高的物質,在蝕刻過程中,硒似乎被氧化并分散到液體中,以促進氯化鉛的形成,氯化物離子在鉛袋中。與硒化鉛的立方晶格相比,烏爾茲巖硒化鎘具有各向異性晶格,鎘和硒原子層交替。在烏爾茲石硒化鎘納米晶體生長過程中,表面活性劑配體與鎘區域有利地結合,以促進硒區域的快速生長。

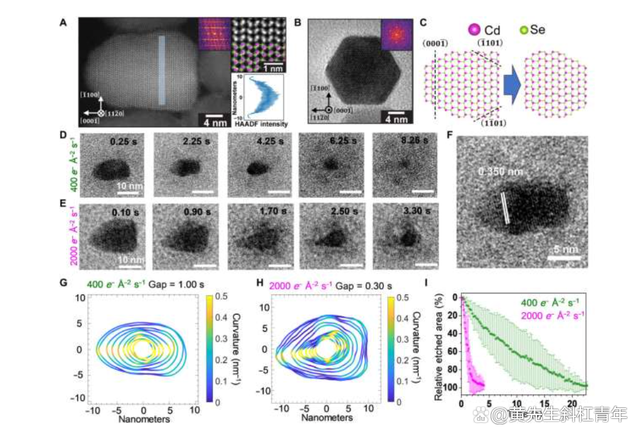

Yan等人介紹了在真空中通過高角度環形暗場掃描透射電子顯微鏡解析的硒化鎘納米棒的結構。科學家通過收集材料中原子分散到高角度的電子來生成圖像,以形成質量厚度圖像對比度,其中鎘比硒更亮。該團隊同樣對箭頭形硒化鎘納米棒進行了現場蝕刻實驗。

來源:科學進步(2022)。DOI:10.1126/sciadv.abq1700

PbSe納米立方體的結構表征和蝕刻軌跡。(A)沿著[100]區域軸方向的PbSe納米立方體的代表性靜態TEM圖像。(B)暴露不同方面截斷的PbSe納米立方體的原子模型。(C)在蝕刻軌跡末尾捕獲的LCTEM圖像,顯示了PbSe{200}格平面的特征d間距。(D和E)以400 e- ?-2 s-1(D)和2000 e- ?-2 s-1(E)的電子通量記錄的延時LCTEM圖像。(F和G)繪制的時間間隔相等的納米晶體大綱,以說明分別在400 e- ?-2 s-1 (F)和2000 e- ?-2 s-1 (G)下記錄的PbSe納米晶體的演變形狀和局部曲率。(H)通過梯田中間體進行逐層蝕刻機制的方案。(I)相對蝕刻區域的時相關圖歸一化為起始框架處PbSe納米立方體的投影面積。

來源:科學進步(2022)。DOI:10.1126/sciadv.abq1700

CdSe納米棒的結構表征和蝕刻軌跡。(A)沿著[110]區域軸(左)投射的Wurtzite CdSe納米棒的AC-HAADF-STEM圖像。放大的插入(右上角)驗證納米棒的JI性:桿的尖部由Se(綠色)終止,而底部由CD(粉紅色)終止。沿著[00]軸投射的陰影段(左)中HAADF-STEM強度的線譜包含在右下角。(B)沿c軸方向的納米棒的TEM圖像,顯示六邊形投影。(C)沿著[110]軸(左)和截斷結構(右)投射的CdSe納米棒的格子模型,該結構是通過選擇性蝕刻Se端的面形成的。(D和E)以分別400 e- ?-2 s-1(D)和2000 e- ?-2 s-1(E)的電子通量速率記錄的延時LCTEM圖像。(F)LCTEM圖像顯示了{0002}格平面的特征d間距。(G和H)繪制的時間間隔相等的納米晶體大綱,用于說明CdSe納米棒在分別在400 e- ?-2 s-1(G)和2000 e- ?-2 s-1(H)處的演變形狀和局部曲率。(I)相對蝕刻區域的時相關圖,歸一化為起始框架處CdSe納米棒的投影面積。

來源:科學進步(2022)。DOI:10.1126/sciadv.abq1700

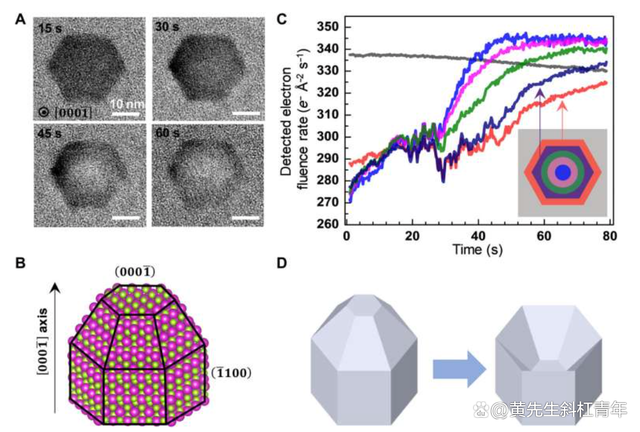

沿著[000]軸觀察的Wurtzite CdSe納米晶體的蝕刻軌跡。(A)記錄在400 e- ?-2 s-1的延時LCTEM圖像。(B)CdSe納米晶體的原子模型,(000)個面朝上。(C)在LCTEM圖像的不同顏色編碼段(插入)中檢測到的平均電子通量的時間依賴圖。灰色對應于納米晶體周圍的背景區域。(D)蝕刻過程的3D插圖表明,Se端(000)面的選擇性蝕刻導致尖部在納米晶體中變成凹坑。

通過這種方式,Cheng Yan及其同事使用液細胞電子顯微鏡(LCTEM)展示了在納米尺度上直接檢查膠體納米晶體的面依賴性反應性的可能性。與經典方法相比,該方法提供了實時、連續的結構軌跡。現有研究已經強調了配體的夾雜或去除對LCTEM實驗中納米晶體自組裝和蝕刻的影響。

該團隊展示了如何使用LCTEM研究硒化鉛等敏感納米材料,并強調了在液態細胞電子顯微鏡中加入三-HCl等有機添加劑來調節放射性解還原環境。未來的研究有可能獲得有關使用核心/殼納米晶體以及通過無機-有機界面組裝的一系列復雜度越來越復雜的功能納米結構陣列的實時信息。

參考資料:

Chang Yan等人,單個半導體納米晶體的面選擇性蝕刻軌跡,科學進步(2022年)。DOI:10.1126/sciadv.abq1700

Yu-Ho Won等人,高效穩定的InP/ZnSe/ZnS量子點發光二JI管,自然(2019)。DOI:10.1038/s41586-019-1771-5

原文章鏈接:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1743235430740077430&wfr=spider&for=pc

如果有侵權請聯系我們刪除,謝謝~